Interlude10-3:想い

◇ ◇ ◇ ◇

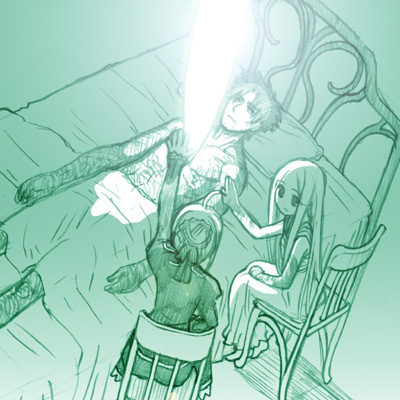

淡い光が洋室の壁を照らす中、ベッドに寝かされた切嗣を中心にして

二人の少女が彼を囲んでいる。

一人は自らの怪我を省みず再生魔術に集中するアイリスフィール。

もう一人は切嗣の頭上で制止する聖剣の鞘に意識を集中させている

セイバーだった。

「アイリスフィール、貴方の怪我もまだ良くないのです。

少し休んだほうがいい」

「私のことはいいのです。それよりもセイバー、聖剣の鞘に集中を。

鞘の効力範囲を広げられるのは貴方しかいないのですから」

顔を真っ青にして切嗣の治療を続けるアイリスに心配して声をかけるが、

彼女は鬼気迫る表情で集中を促してくる。

切嗣の治療を始めてもう三時間以上。

アイリスはまだ一度も休息を入れていない。

「………………」

鞘の効力範囲は切嗣ごとアイリスを包み込んではいるが、

治癒魔術に全力を注ぎ、常に魔術を構成し続けているアイリスの

消耗魔力まで聖剣の鞘は癒せるわけではない。

休み無く魔力放出を続ければ、如何に強力な魔術回路を持つ

彼女とて力尽きてしまうはずだ。

「アイリスフィール、やはり駄目だ。

この結果貴方が力尽きては切嗣は喜ばない」

「………セイバー、聞きなさい。

私の寿命は、もう殆ど残されてはいません」

「――――――!」

唐突に告げられた言葉に目を見開く。

「どういうことです………!?」

「私が聖杯になっていた事は理解しているでしょう?

マキリは“この世全ての悪”の制御基盤となった私の造反を防ぐために、

体内に複数の刻印虫を入れました」

「刻印虫………マキリの禁呪」

「はい。本来刻印虫とは長い期間をかけ、

対象の魔力を少しづつ食べて成長するもの。

一ヶ月という短い期間で成虫にまで進化した刻印虫は、

私の回路の殆どを喰らい尽くしてしまいました」

「………………!」

魔力を生む魔術回路は術者の神経、そして生命力そのもの。

ましてや、その存在自体が魔術回路といえるホムンクルスならば、

回路を食われるということは余命を失うことと同義である。

「私の命はもう長くありません。

だから………何時尽きるともわからない命ならば、

せめて切嗣の為に全力を振り絞り、その先にある僅かな時間に

希望を見出したいのです。

そうして………イリヤと三人で一緒にいられるのならば。

私はそれでいいのです」

「………………っ」

はじめから………自分の命すら計算に入れて戦っていたのか。

優しく無力だと思っていた窓辺の美姫は、魔術師である以上に

強い母であり、誰かを愛する一人の女性だった。

「………すまない、アイリスフィール」

「謝る必要はありません、セイバー。むしろ感謝をするのは私です。

セイバー………いえ、アーサー王。貴方が切嗣のサーヴァントで良かった」

「………私は、彼の為に何かを出来たわけでは………」

「いいえ。人は一人では気が付けない。他の誰かがサーヴァントだったなら、

切嗣はきっと破滅していたでしょう。貴方は機会をくれました。

そして、私のところに愛しい人を届けてくれました。

だから―――貴方が切嗣のサーヴァントで、良かった」

苦しげな表情の中に、優しい色を浮かべて微笑みかけるアイリスフィール。

信頼しきった純粋な笑みにセイバーは心苦しくなってしまう。

果たして、彼女が言うように自分の力だけで切嗣を救うことが出来たのだろうか。

………きっと、出来なかっただろう。

自分はアーチャーと、あの幼子達に救われた。

同じように、アーチャーは幼子達に救われていた。

そして幼子達もまた―――アーチャーに救われたのだろう。

人は一人では救えない。多くの想いが重なり、皆でより良い

幸福を求め続けるからこそ、多くのものを救えるようになる。

それは国とて同じだ。王一人が如何に上手く立ち回ろうとも、

ただひとりの思いだけで何が救えるわけでもない。

自分の下には多くの騎士たちがいた。

助言をくれる魔術師がいた。守るべき民達がいた。

彼らを救うことは出来なかったけれど、それまで守り続けてきた多くの幸せは、

彼らと共に築き上げたものだ。決してセイバー一人の力ではない。

「アイリスフィール。私は………貴方も死なせない」

「………………え?」

鞘に流入する魔力が増す。それと共に切嗣の身を覆う再生魔術が

強く促進されていく。

「セイバー、貴方の魔力ももう………!」

「長く生きなさい、アイリスフィール。一分でも、一秒でも長く。

貴方も切嗣も、進むべき未来がある。貴方にしか守れない幸せもある。

その為に………生きていきなさい」

「セイバー………」

強い光が室内を満たし、傷ついた二人の魔術師を染め上げていく。

この力は苦しんでいる人々の為に振るうと誓った。

ならば、例えこの身が朽ち果てようが、

その為に全力を振るうことを惜しんでいられようか。

―――そうして、四時間にわたり続いた長い長い戦いは、

切嗣とアイリスの回復を以って成就した。

切嗣の傍で眠るアイリスフィールの肩にそっと毛布をかけてやる。

疲れ果てた顔には確かに強い生命力が浮かんでいる。

ああ、この様子ならばきっと、アイリスは自身が思うよりも長く

切嗣の傍にいられるだろう。

セイバーは空中に停滞していた聖剣の鞘に手を翳し、短い呪文を唱える。

すると鞘は数百のパーツに分解し、それぞれが光の粒子に姿を変える。

踊るように宙を舞う光の粒は、やがて目前の少女を主と見定めると

迷うことなくその胸に飛び込んでゆく。

そうして、セイバーの内に帰って来る暖かな存在感。

―――アヴァロンは長い時を越え、主の元へと戻ったのだ。

「………サーヴァントの相手はサーヴァントが勤める。

あとは私の仕事です、切嗣」

穏やかな顔で眠る主とその妻を見つめ、セイバーは踵を返す。

さて、戦いの準備を始めるとしようか。

家政夫と一緒編第四部その30。Interlude10-3。

誰もが一人で何かを成すわけではない。

そこには多くの想いがある。世界を続けていこうと願い続ける、

人々の意思がある。

騎士は世界の片隅で一人想う。

朽ち果てたこの身でも、誰かの未来を守ることが出来るのだろうか、と。