Interlude5:大切なもの

―――真っ暗な空間の中。

泥が発する巨大な敵意が私たちを押しつぶそうとする。

だが、幾億の呪いを以ってしても、

ただ“この為”だけに生み出された私たちを壊すことは出来ない。

蠢き、うねるだけの泥。

たゆたい続けるだけの私たち。

―――私たちと“彼”はとても似ている。

私たちだけでは何も出来ない、彼だけでは何も出来ない。

そう在れと願われ生まれた道具に過ぎない者同士だ。

そんな私達だからこそ、今まで何を成すことも無く

たゆたい続けていられたのだろう。

巨大な力を溜め込んでいてもただ無為に存在するこの場所は、

とてもとても静かで、ある意味清浄だった。

ギシリ。

―――けれども。

空間を波打たせるように遠い場所から広がる力の波。

その波を受けると泥はうねりを大きくさせ、脈動する。

またサーヴァントが滅びたのだろうか。

私たちがいる場所に繋がる『入り口』は大きさを広げ、

今にも泥を吐き出そうと蠢いている。

―――ズキリ。

―――そうなってしまった時。

泥が肉を得た時。

いずれくるだろう未来を想像した時、私達の胸には強い痛みが走る。

私たちは、いえ、『私』は。

器の殆どを泥で満たし、感情というものを失い始めている。

だからこの苦しさが何を意味するのか、懸命に形にしなければ

理解できなくなり始めている。

ぼんやりと浮かぶのはいつも苦しそうな目をしているあの人。

生まれたあの子を難しそうな、それでいて愛しそうな目で見るあの人。

それでも、大切なものを捨てられないと苦しむ―――あの人。

あの人は―――いまどうしているだろう。

まだ苦しんでいるのだろうか。

悲しんでいるのだろうか。

戦い続けているのだろうか。

遠くなってしまった面影を想いながら、

私たちは泥の中をたゆたい続ける。

その想いを飲み込みながら、泥も蠢き続ける―――。

◆ ◆ ◆ ◆

中天に昇る白銀。

青い青い夜の空をまるで穿ったかのような白い月は、

ただ煌々と輝き、冬木の全てを照らす。

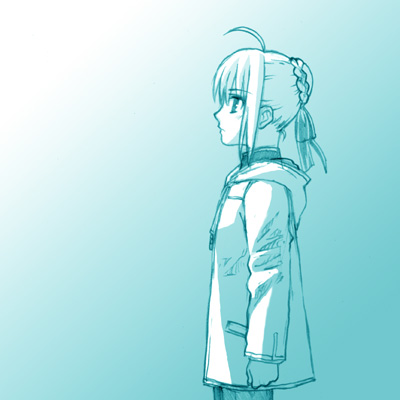

冬木の町外れ、古い屋敷の庭に立つ青の騎士は、

柔らかな金髪を風になびかせ天を見る。

とても美しい騎士―――けれど。

騎士の瞳は、空や庭のように静かで美しい光を映すことはなく、

ただ迷いの光を浮かべていた。

セイバーが思い出すのは赤い背中。

苦しんでいる人を救うために、自身を省みない背中。

その生き方は理解できるものではない。

いつか必ず―――破綻する。

だがそれでも。

騎士は破綻を受け入れ、それでも誰かの手をとりたいと―――笑った。

破滅の底にたどり着いてなお誰かのために生きたいと―――笑ったのだ。

「……………」

未遠川での決戦。

希望など一片も見えない強大な敵との戦いの中で

最後の最後まで理想を捨てないアーチャーのあり方に、

セイバーは初めて迷いを抱いた。

苦しくても、辛くても。

例えどんな障害があろうとも―――道を貫こう。

最後の最後まで走り続けよう。

そう願ったのは―――誰であったのか?

「――――――!」

その時、わずかに感じた視線にセイバーは踵を返す。

古い屋敷の縁側から自分を見る灰色。

「………切嗣」

目を合わせる従者と主人。

切嗣の口は何も語りはしなかったが、その瞳は何よりも雄弁に語る。

あの戦いの中で、最後まで変わらなかった灰色は語る。

―――願いを、諦めるのかと。

「……………」

そんなつもりはない。

大切なものは変わっていない。

それでも―――問いに対して即座に首を振れない自分がいる。

視線を落とし考える。

大切な願い、それは変わらないはずだ。

愛しく思う遥かなるログレス。

故郷への愛は、大切な騎士達への想いは、一片たりとて失われてはいない。

では、何を迷うのか。

自分が尊ばねばならぬ、最も大切なものは………何なのか。

「………あ」

顔を上げれば既に切嗣の姿はなかった。

迷い倦む従者の姿に呆れ果てたのだろうか。

―――なんという無様。

このままでは、駄目だ。

迷いがある限り、アーチャーに勝つことは出来ない。

願いも想いも、叶えることなど―――出来ない。

「―――だが」

自分は一体、何に迷っているのか。

何を失くしてここにいるのか。

それすらも判らない―――。

―――Interlude out

家政夫と一緒編第三部その14。Interlude5。

章前。主人と従者。

大切なものは何なのか。

心の中にあった、黄金に輝く美しい何か。

目を閉じればいつだって見ることの出来た何か。

それは一体、なんだったのだろう?

暗闇の中一人たたずむ騎士王は、

先へ進むための黄金の灯火を見失ったままでいた―――。