ひとり

ギィンッ!! キュインッ、ガアアンッ!!

ドォンッ! キュインッ!

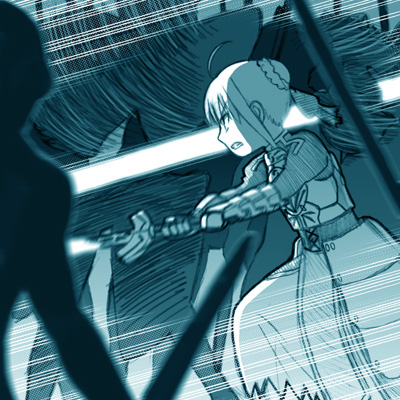

剣戟が響き、銃火が敵を貫く。

立ちはだかる影の兵士を叩き潰し、剣兵の主従は歩みを進めていく。

風王結界を展開し未遠全体を周辺エリアから隔絶すると、

剣の主従は先頭船団を強襲し、猛威を以って敵兵の蹂躙を開始した。

セイバーは剣を振るい前衛を務め、

切嗣は後方、ライフルでの遠距離狙撃でセイバーの援護を行う。

腕が治りきっていない切嗣の狙撃は精度的に問題がある為、

戦いの趨勢を決めるのはセイバーの戦い次第。

目指すは大将、イスカンダルの首一つ―――。

目前に立ちふさがる虚無の軍団。

彼らが如何なる魔術によって生み出されたものかは不明だが、

確かな実体を持ち、武器を振う。

その動きは意思ある人のものと寸分違わず、技量も申し分ない。

彼らはまさに紀元前の昔、ギリシアからインドまでを駆け抜けた

屈強なるマケドニアの精鋭であった。

突き出される槍衾を聖剣で打ち払い、先頭の兵士を切り伏せると

セイバーは部隊中央部へと切り込んでゆく。

途端に始まる激しい集中攻撃。小剣を抜き躍りかかる兵の群れに対し

聖剣が唸りを上げる。

―――オオッ! ガアアアンッ!!

四肢を両断され、首を飛ばされ、胴を失い、塵に還る虚無の兵たち。

絶え間なく襲い来る兵を蹂躙しながら進む様はまさに竜巻。

途切れることなく振るい続けられる黄金の軌跡が縦横無尽に敵を打ち続け、

彼女の周囲には台風の目のように何も無い空間が形成される。

『切嗣の策が当たりましたか―――』

数において劣勢である彼らが軍団を指揮する

イスカンダル相手に立てた策は、

部隊運用を阻害し、敵の隙を突くというもの。

史実に在るアレキサンダー大王は

水軍に対して全く頓着が無い男であり、

一時期は手持ちの水軍を解散させてしまったほどである。

陸戦では無類の強さを誇る王の

攻撃力、防御力とも高い反面、機動力に劣る。

その弱点を他部隊と連携する事で補うのだが、

ここは水上、騎馬や戦車など持ち出せるわけも無い。

これならば相手にするのは甲板に展開する一部隊で済むので

敵の軍陣の力を発揮させずに済む。

後はセイバーの水上機動力を生かし、敵を翻弄しながら

戦うというのがこの戦闘の基礎戦術である。

「退くがいい!!」

裂帛の気迫が兵を圧し、進むべき道を開く。

機を逃さず、弾丸のような突進で密集陣形を突破すると

船縁を蹴り奥の船団へと跳ぶ。

その距離およそ15メートル。

長い跳躍の隙を突くかのように射掛けられた無数の矢が

セイバーに襲いかかる。

「はあああっ!!」

脳裏に疾る矢の軌道の数々。

見切れる限りの矢を聖剣で払い落とし、当たりそうになる矢を

魔力放出によって受け流す。

―――ザガッ。

固い木の床に着地する。次なる敵と対するために一歩を踏み出しかけた

セイバーだが、脳裏に冷たい予感が疾る。

頭上、右手方向。セイバーの目に映るのは飛来する無数の投槍。

「――――――っ!!」

その数ざっと六十。

向かってくる無数の点を全て打ち落とせるわけも無い。

攻撃を察知すると同時にバックステップを踏み、セイバーは船の上から

海上へとエスケープする。

ザザザザザッ!

竜骨の下に素早く隠れ、水上へと落ちてゆく槍の雨を見送る。

今のをまともに喰らえばセイバーとて危なかっただろう。

サーヴァントとはいえ人の身体を持つ者。耐久力の程は知れている。

―――ヒュヒュヒュヒュヒュンッ!!

すかさず射掛けられる矢の嵐。

セイバーは素早く聖剣を振るうと竜骨を叩き壊し、船の内部へと侵入する。

船底で陣取っていた控えの兵士らしい影の群れを叩き潰しながら

船の後尾まで駆け抜け、内壁を破壊し外に出る。

―――ゴオオッ………。

「――――――っ」

水上に降り立つセイバー。

吹く風を頬に受け、敵兵団を睨みつける。

未遠いっぱいに広がる船の群れ。一体どれほどの敵がいるのか、

何処に征服王がいるのか、見当もつかない。

想像以上だった。

「………………」

息を吐き、剣を構えなおす。

心を捉えようとする諦観を払いのける。

立ち止まれるわけも無い。勝つためには進むしかない。

水面を強く蹴り、次の船へと飛び移る。

対する密集陣形が行く手を阻み、セイバーの足を止める。

先ほどの戦闘から学習したのか、突破をかけるセイバーを押しつぶすように

盾を振るう兵士たち。

一人の相手を葬っても横隊を組んだ兵が互いの範囲をカバーして

素早く戦列を立てなおし、縦隊を組んだ兵が先に進もうとする

セイバーの足を止める。

―――この人数差で足を止めるのは拙い。

「………!」

その隙を付かれ、投槍による攻撃がセイバーを襲う。

乱戦の中躱しきるスペースがあるはずも無く、

防御や対応で追われるうちに敵兵が迫ってくる。

一進一退、前へ進む隙が無い。

別段、敵の強さが増したわけではない。

一人の敵を倒すだけならば容易な事。だがこうも組織立ち、

敵を恐れぬ士気の高さを見せ付けられると、

一人で戦うセイバーに打つ手は無い。

これこそが、軍隊の持つ力だ。

個人戦闘では比肩すべき者の無い戦闘能力を持つセイバーだが、

目前の威容は能力とは無縁の恐るべき力で彼女を圧していた。

―――それは、数という単純な力。

どれほどの力を持とうとも、どれだけ敵の弱点をつこうとも

所詮一人で出来る事には限界がある。

圧倒的なマンパワーから繰り出される連携と攻撃の前には、

どれだけ優れていようとも個人の戦闘力など意味を持たない。

「―――くっ」

難しげに眉を寄せる。この状況が続けばいずれ討たれてしまうだろう。

セイバーは状況放棄を決断すると、後方の敵を吹き飛ばし周囲にスペースを作る。

慌てて距離を詰めてくる敵兵。その隙を突いて船の帆まで駆けると

聖剣を大きく振りかぶり、マストに向かい叩きつける。

―――ドオオオンッ!!

轟音と共に倒れてゆくマスト。

敵の注意がそちらに向かった一瞬の隙を突き、

聖剣で床を叩き壊し、開いた大穴へと身を躍らせる。

突然の侵入者に慌てる敵兵を一息の間に切り倒し、人気の無い一角へと

駆け込むと、壁に背を着け大きく息を吐く。

「はぁ………っ、はあ………っ」

腹を押さえ眉を寄せる。

治りきっていないダメージがセイバーを苛む。

天井を仰ぐ。

心は折れてはいない。だが苦しい戦いである事は事実。

イスカンダルを見つけ出せるか否かが戦いの趨勢を決める。

だが敵は千を越える大軍団。

波状攻撃を受け続ければ、

戦力において圧倒的に劣るセイバー達に勝ち目は無い。

「………どうする」

聖剣を使えば敵兵団は焼き払えるだろうが、

その一撃で何処にいるかもわからないイスカンダルを仕留める事は難しい。

連戦に次ぐ連戦で消耗した残存魔力と、

切嗣の魔力量を足してみても聖剣は撃てて一度きり。

奥の手を残しているだろう征服王相手に切り札を切ってしまえば

この先に待つのは敗北のみだ。

その上こんな場所で狙いも絞らずに聖剣を打てば

街すらもなぎ払ってしまう事だろう。

だが………このまま行けば消耗の末に敗れるだけ。

セイバー一人で出来る事など限られている。

力尽きるまで走り回り、剣を振るい続ける。それだけしかない。

「――――――く………」

唇を噛む。

勝つために必要な戦術はセイバー一人で成しえるものではないのだ。

圧倒的な敵、ゆるぎない現実。

破滅の顎は目前へと迫り、彼らを飲み込もうとしていた。

家政夫と一緒編第三部その10。

ひとり。

圧倒的な戦力を誇る征服王の軍陣に対し戦いを挑む主従。

だが疲弊した彼らにとってその戦いは、無謀とも言うべき挑戦であった。