軍勢

俯く二人の主従。

理想の果てに希望を取り戻したと笑う赤い騎士の姿に口を噤む。

その顔は苦しげに歪められ、深い影を落としている。

「……………」

アーチャーは無言のまま動かない二人を見る。

起こってしまった結果の意味も、起こす奇跡の不確かさも。

アーチャー自身がその身を以って味わった事実そのものだ。

―――奇跡は、人を救わない。

それが作為により生まれた奇跡だとするならば尚の事だ。

消してしまった結果も、理想を叶えるために得た力も、

何かを犠牲にして何かを得るという等価交換の結果に過ぎない。

最も大切な何かを犠牲にする選択肢に過ぎない。

そんなものはもう、奇跡などとは呼ばれない。

得たものが大きければ大きいほど、願いが強ければ強いほど、

力は持ち主を傷つけ、その中身を伽藍堂に変えてゆく。

伸ばした手が届かない場所に在るものを手に入れても、

そんなものに意思が伴うはずも無いのだ。

願いも想いも、歩いてきた道が身体に刻みつけていくもの。

誰かの笑顔も幸せも、手を繋ぐ事の出来る距離にいない人間が

望めるはずも、祈れる筈も無かったのに。

―――そんなことに、地獄に落ちてからようやく気付けた。

取り返しのつかない場所まで行って、ようやく気付いた。

それが愚かではなくて、なんだというのだ―――。

………もし、自分に出来る事があるのだとしたら。

二人にそんな愚者の道を選ばせない事だけだろう。

その手にある大切な願いの意味を、歩んできた道の意味を、

捨てさせない事だけだろう。

『―――故に、断つ。

希望を代償にして人を奇跡へと誘う、そのシステムを』

「……………」

「……………」

俯いたまま顔を上げない二人の主従を一瞥すると、アーチャーは踵を返す。

この願いが―――伝わっていればいい。

その意味に―――気付いてくれれば、いい。

「あーちゃーーー!」

「あーちゃーさぁん!」

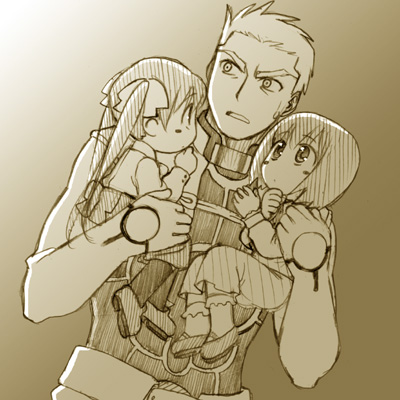

ブリッジ脇の通路に到達すると、屋根の上から飛び降りてくる二人。

慌てて干将莫耶を手放すと、アーチャーは二人の小さな身体を受け止めた。

「ぐすっ………」

「うう………」

「―――やれやれ。

どうしたというのだ、泣き虫マスター殿」

「………きえちゃ………だめだよぉ………」

「やです………っ………」

「―――――――――」

驚いたように眼を見開くと、眉を寄せ微笑む。

二人の優しい想いにアーチャーの心が温かくなる。

「―――たわけ。

もう、自らを殺そうなどとは思わないさ。

君たちがいる。泣いている人がいる。

その全てを放って滅びようなどと………考えはしない。

だから泣くな。

君たちが未来を目指せる場所に辿り着くまで………傍にいるから」

「………ほんと?」

「………ほんとですか………?」

「―――ああ、約束しよう。

指きりでもするか?」

「………うん」「………はい」

そうして二人の小指と自身の小指を絡ませる。

声を合わせて指切りをしながら、

少しだけ―――心に罪悪感を抱く。

未来を目指せる場所―――聖杯戦争の終結。

その時は………もうさほど遠くは無いことをアーチャーは感じていた。

「良い家政夫ぶりだな、アーチャー」

「―――む」

ブリッジ屋根に上り、僅かに微笑む時臣と顔を合わせると

ばつが悪そうに横を向くアーチャー。

「うふふ、あーちゃーはとってもゆうしゅうなかせいふなのよ!」

「おりょうりもおせんたくもすっごくうまいんですよ!」

「―――あー………二人とも。

余計な事は言わなくていい」

くすくすと笑う二人を抱きかかえながらアーチャーは後方へと過ぎ行く

冬木大橋を見る。

「今なら戻れそうだな。

ずいぶんと待たせたが―――家に帰ろうか、諸君」

「うんっ!」「はいっ!」

「―――アーチャー」

跳躍体勢へと入ったアーチャーの背に声がかかる。

「………なんだ」

「………今はいい。家に帰ったら話すことがある」

「―――ああ。

私も貴方と話すべきことがある」

僅かに流れた微妙な空気を受けて不安そうになる凛と桜。

「………大人の話だ。

二人は家に帰ったらすぐに寝ること。いいな?」

「………うー」「………はい………」

「よし、いい子だ。

―――ではいくぞ」

身をかがめ、足に強化の魔術をかけるアーチャー。

疾る魔力が魔術回路を回し、唸らせる。

―――ゾクリ。

だがその時―――背筋を這い登る強烈な違和感。

意識の中に染み入ってくる、濃厚な気配。

「―――――――――」

振り向く。

船の舳先―――その先に広がる広大な未遠川。

上流に見える………何か。

「―――――!?」

見開かれる鷹の目は誰よりも正確にその景色を映し出す。

広き流れ未遠川。

その流れを埋め尽くすかのように上流から来る巨大な一団。

冬の山を下る雪崩にも似たそれは、

意思あるもののように蠢き、この船を目指して未遠を下ってくる。

「なんだ、あれは………」

あからさまにこの世のものではないその一団を薄ら寒く眺めるアーチャー。

その耳が後方から上がった僅かな音を捉える。

戦慄と、僅かな畏怖を含んだセイバーの声音。

その呟きはこう紡がれていた。

「―――征服王の、軍勢………」

家政夫と一緒編第三部その7。

約束を果たすため、戦場を離れようとする一行の前に

突如として現れたのは、光を映さぬ千の絶望―――。