敵

雷光の如き突進で衛宮切嗣へと迫るアーチャー。

対する灰色は―――反動抑制魔術でも

なお止めきれぬ、強力な反動に喘いでいた。

それは一瞬―――されど、

力には作用・反作用というものがある。

生み出す力が強くなればなるほど、生まれる反動も大きい。

絶対的な速度によって確実に先を取り、

膨大な威力によって敵を仕留める固有時制御。

その威力ゆえにどんな防御魔術をも貫き、それを操る者の技能ゆえに外す事は無い。

見切る事も防ぐことも出来ぬ必殺の矢。

それは人の能力を超えた神威の魔術である。

だが―――それ故に。

人の身でありながら、神威を放つ故に生まれた………大きな隙。

それは二の矢が放てないという銃器使いとして致命的な弱点。

人の身体はゴーストライナーをも滅ぼす圧倒的なエナジーを

吸収しきれないのだ。

そう、アーチャーも切嗣も本質的には同じ。

彼らの戦いはいつだって戦術、戦略の上に存在し、

勝つためには己の身を敵に晒してはならなかった。

矢を打つものは矢を打つ距離で戦う、それが常道。

両者共に弓を取り戦う者である以上、どれ程の武装、攻撃力を持っていようが

近接戦闘において必勝はありえないのだ。

敵の手を知り、超えるために全てを賭けた赤色。

己の剣に全てを賭け、殺すために対した灰色。

その在り方が―――

ザンッ!

二人の明暗を、分けた。

「――――――が、があああああっ!!」

血飛沫を上げる切嗣の両腕。

宝剣莫耶は狙い違わず魔術師の両腕を一刀両断にした。

―――ザッ、ダダンッ!

しかし、敵を無力化したアーチャーもまた、半死半生の重症。

心臓直撃こそは避けたものの、霊体を苛む深刻なダメージだ。

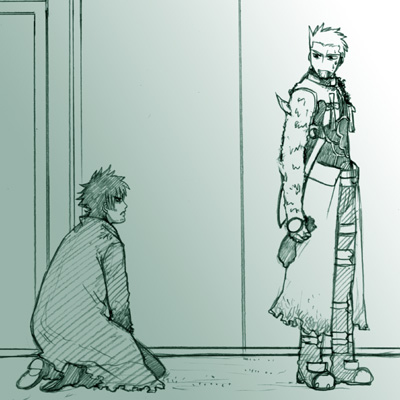

着地と同時に体勢を崩し、地に膝を着く。

「――――――は、があっ……はっ……が、はぁっ………」

固有時制御により放たれた銃弾は肺臓の一部を吹き飛ばしており、

息をするたびに血塊が気道をせりあがってくる。

弾丸の効果か、はたまた銃の効果か。

魔力の収束が阻害され、破壊された部位の治療が出来ない状態だ。

直撃すれば存在破壊、弾丸が体内に残っていても霊的ダメージで組成崩壊。

つくづく危ない橋を渡ったものである。

「はあっ、はあっ…………」

振り返り、切嗣を見る。

両腕を苛む激痛のためか膝を突き、低くうめいている。

血が止まっているところを見ると何らかの魔術を行使したのだろうが、

それでも両腕が生えてくるわけではない。

銃器使いである衛宮切嗣にとって両腕の消失は戦闘能力の消失と同義。

如何な心霊医術を以ってしても、

聖杯戦争が終わるまでに復帰する事は出来ないだろう。

ふらつく足取りをなんとか制御し、切り落とした腕を調べに向かう。

銃を握る力無い手。銃身をその手から抜くと、つけていた手袋を脱がし

手の甲を調べる。

「がはっ……はっ………。

―――あった」

右手甲、見覚えのある聖痕。セイバーの令呪だ。

これがあればセイバーも無力化できるだろう。

切嗣の腕を持ち、甲板へ出て行こうとするアーチャー。

「――――――ま……て………」

その背中にかかる、低く掠れた声。

憎しみよりも、苦痛よりも、その声音が持つ色は

敵対者を理解できないという疑問の色。

だが満身創痍のアーチャーは、懐かしい声にも足を止めることは無い。

「………答えろ………何故、命を奪わない。

令呪を失おうとも、腕を失おうとも………

僕は必ず………貴様の敵に回る。

………聖杯をあきらめるつもりは………無い………!」

「―――――――――」

その言葉に、足を止め振り返る。

大好きだった養父の顔を、じっと見つめる。

深く刻まれた眉間の皺。

疲労色濃い落ち窪んだ眼窩。

過度のストレスのためか、削げ落ちた頬。

そして―――希望を写さない灰色の瞳。

その在り方に、その姿に、アーチャーの胸に走る痛み。

言葉は―――きっと無意味だ。

この想いは、灰色に届かない。

それは自分で気付くしかない答えだから。

だが、それでも―――。

「――――――敵、か」

「………なに?」

アーチャーは言葉を紡いだ。

「………元より―――ここには敵などいない」

胸に手をあて、目を瞑る。

心の中には、優しく輝く灯火一つ。

「戦うべきなのは己のみ。

この願いを―――何者にも渡さない事。

………それが私の答えだ、衛宮切嗣」

そうして、灰色の瞳をじっと見る。

無言のまま見つめあう、赤と灰色の鉄。

同じ理想を追った、二つの魂。

笑顔を守るという願いの果てに、たどり着いた

戦いの中で、その理想故に『何か』を殺さねばならないのだとしたら―――。

殺すべきは敵対者なのか。

奪うべきはその命なのか。

対するべきモノは―――何なのか。

『―――敵、か。

もしそんなものがあるのだとすれば―――無慈悲なるモノよ。

お前に到るシステム、奇跡に到ろうとする

システムこそが―――』

英霊の魂を以って『孔』を開く儀式、聖杯戦争。

英霊の拠り代とする魔術師を集めるため、

そのエサに惹かれ、魔術師が集まる。

奪い合い、殺し合う。

―――ギリ。

ようやく気付いた。

あの日―――遠坂邸の一室で見つけた聖杯戦争の歴史書。

そこに記されていた聖杯戦争のシステム。

願いを喰らい、命を喰らい、奪い合うシステム。

それこそが―――戦いの要因。

そう、それこそが―――。

『私の―――敵だ』

「……………」

沈黙の帳が二人の間に降りる。

互いの質問は無意味だった。鏡にぶつけた言葉はただ返るだけ。

踵を返し、甲板へと向かうアーチャー。

これ以上放つべき言葉は、今の両者には無い。

そうして、二歩目を踏み出そうとしたその時。

「―――――――――!」

背筋を這い登る、強大な気配。

迫る冬木大橋。

開かれたドアから漏れるその明かりを背に、超然と立つ美しき姿。

「―――セイ、バー」

それは灰色を守護する、騎士の姿だった。

家政夫と一緒編第二部その47。

敵は誰なのか。

道を歩むために立ちはだかる者。

その障害を敵と呼ぶのなら、笑顔を守る彼らにとって

対するべきモノはなんなのか。